板金

板金職人は一般建築物に関する屋根・外壁・雨樋・ステンレスなどの板金工事を行います。職人大学校ではその中でも文化財に属する社寺仏閣建造物等に関係する板金、錺(かざり)工事を学びます。

板金は江戸時代、その前から錺という職種で続いてきました。明治に入り外国より薄鋼板が輸入され、また生産されるようになり、錺屋からブリキ屋、板金工と呼び名が変っていきました。それに伴い手掛けるものも農具から社寺仏閣、一般住宅へと変わっていきました。

社寺仏閣の屋根は、薄い銅板を並べてきれいな帯状を重ねたように見せる銅板葺きが主です。銅板の縦横の端を折り曲げてその部分を引っ掛けて連結していく技法です。銅は時間が経つと青い錆が表面を皮膜し、それによって丈夫になり、長持ちします。この緑青が荘厳な雰囲気を醸し出します。

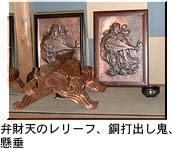

錺は一枚の板から、叩いて絵を描いたり形を作ったりしていく技術です。昔の錺職人は創意工夫を重ねてさまざまな形を考案し、独自のデザインを生み出していきました。しかし、考えたものを表現するには技術が必要です。また物をつくるにあたって、その都度それに合う道具・必要な道具を自分で考えて作らなければなりません。

職人大学校ではこれらの基本となる技を若い職人に教えています。

現在の板金職人は機械で大量生産されたものを取り付ける作業が主で、ものを作ることができなくなっています。古い錺や壊れたものをそのままの形で残すには、当時の職人と同じ技術をもっていなければなりません。

昔の職人たちの技術を残していくことが大切なのです。